Sonne, Wind, Wasser, Erdreich, Luft – die natürlichen Quellen für Wärmegewinnung sind vielfältig. Aber auch der Mensch sorgt für eine Wärmequelle.

In Schweden ist die Wärmepumpe längst etabliert, in Deutschland findet sie immer mehr Zuspruch. In Österreich sind primär Ein- und Zweifamilienhäuser offen für Wärmepumpen, in einigen Bundesländern beträgt der Anteil im Neubau bereits über 50 Prozent. Wärmepumpen können aber ebenso in Sanierungsprojekte und in größere Objekte eingebunden werden. Der Anteil im mehrgeschoßigen Bau steigt zwar auch hierzulande, der Zuwachs liegt aber noch weit hinter dem privaten Bausektor. Abwasser als Energiequelle oder auch Hochtemperaturwärmepumpen zur Nutzung industrieller Abwärme könnten künftig eine Trendumkehr herbeiführen. »Derzeit befinden sich österreichweit über 200.000 Wärmepumpenanlagen in Betrieb. Wir haben jährliche Wachstumsquoten zwischen fünf und zehn Prozent am Heizungssektor. Diese Entwicklung setzt sich unserer Meinung nach in den nächsten Jahren fort«, blickt Siegfried Kopatsch, Geschäftsführer des Verbandes Wärmepumpe Austria WPA, in die Zukunft. Rahmenbedingungen wie Smart Grids sollten sich positiv auf einen verstärkten Einsatz der Wärmepumpen auswirken. Es wird aber primär davon abhängen, in welche Richtung sich das Bauwesen entwickelt.

Mono oder Bi

Je geringer die geforderte Vorlauftemperatur und der benötigte Wärmebedarf, desto wirtschaftlicher ist der Einsatz von Wärmepumpen. Das trifft sowohl für die monovalente, monoenergetische als auch für die bivalente Betriebsweise zu. Die höchstmögliche Effizienz ist wesentlich von den genutzten Wärmequellen abhängig. Das beste Ergebnis ermöglichen laut Karl Ochsner, Geschäftsführer des gleichnamigen Wärmepumpenherstellers, Erdreich und Grundwasser. »Gerade im Bereich der Gebäudesanierung sind diese Energiepotenziale jedoch oft nicht einfach zu erschließen. Hier bietet sich die Wärmequelle Luft an und damit die Technologie der Luft/Wasserwärmepumpe.« Die Luftwärmepumpe hat in den letzten Jahren stark an Marktanteil gewonnen. Laut WPA sind mittlerweile 50 Prozent der Systeme luft-, 40 Prozent erdreichgetragen (via Kollektor oder Sonde) und 10 Prozent nutzen das Grundwasser als Wärmequelle.

Quelle Natur

»Die hohe Akzeptanz der Luftwärmepumpe liegt darin, dass sie einfach zu installieren ist«, erklärt Wolfgang Wernisch, Produktmanager bei IDM Energiesysteme. »Es sind keine aufwendigen Bohrungen nötig. Eine fingerdicke Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich ist ausreichend. Luftwärmepumpen eignen sich besonders gut für den nachträglichen Einbau.« Dabei wird das bestehende Heizsystem zum bivalenten Wärmeerzeuger. Ein gewichtiger Vorteil ist auch, dass im Gegensatz zu Wasser- und Solepumpen keinerlei Genehmigungen erforderlich sind. Die Grundstücksgröße spielt ebenso keine Rolle. Eine Aufstellung im Bereich von Innenhöfen oder in Umgebungen, die den Luftaustausch behindern, ist grundsätzlich zu vermeiden. Nur in sehr nebligen Gebieten besteht auch die Gefahr, dass es durch die hohe Luftfeuchtigkeit zur Vereisung des Verdampfers kommen kann. Hier sollte eventuell eine andere Wärmequelle gewählt werden. Für bestimmte Regionen ist der Wärmepumpentyp vorbestimmt. Kopatsch nennt ein Beispiel: »Für den verdichteten Wohnbau eignen sich Tiefenbohrungen.« Im Neubau fallen sie zeitlich kaum ins Gewicht. »Bagger sind bereits vor Ort. Die Erschließung der Wärmequellen Sole und Wasser erfordert vielleicht einen zusätzlichen Arbeitstag.« Mit Sonderanwendungen wie Fundamentierungen, Tiefgaragen und Pfählen kann die Baukernaktivierung genutzt werden. »Wenn Betonflächen als Wärmequelle zur Verfügung stehen, fallen überhaupt keine zusätzlichen oder nur minimale Installationskosten an.« Flachkollektoren eignen sich im mehrgeschoßigen und verdichteten Wohnbau weniger, da die erforderliche Fläche nicht vorhanden ist. In der Sanierung fällt zu über 90 Prozent die Wahl auf Außenluftsysteme und Tiefbohrung. Eine gute Ergänzung zur klassischen Wärmepumpe stellt das Solar-Eisspeicher-System dar. In einem unterirdischen Wasserspeicher wird mit minimalem energetischen Zusatzaufwand im Winter Kälte gespeichert und zur Klimatisierung des Gebäudes im Sommer genutzt und umgekehrt. Laut Kopatsch gibt es einige Eisspeichersysteme in Deutschland, in Österreich gibt es erste Versuchsanlagen.

Quelle Mensch

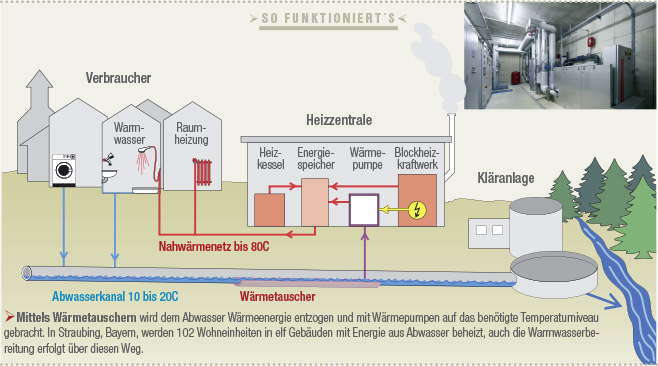

Die Alternative zu Tiefbohrungen im verdichteten Wohnbau besteht in der Nutzung eines menschlichen Abfallprodukts: Abwasser. Die Firma OCHSNER, Pionier in der Wärmepumpentechnik, hat im Forschungsprojekt »Energie aus Abwasser«, das vom Klima- und Energiefond gefördert und mit der Österreichischen Energieagentur, der Universität für Bodenkultur Wien, Wien Energie Fernwärme und EnergieSchweiz abgewickelt wurde, das hohe Potenzial für die Energiequelle Abwasser erfasst und die Grundlagen für eine Verbreitung in Österreich erarbeitet. »Derzeit gelangt die Wärme aus der Warmwasserproduktion von Haushalten und Gewerbe zum größten Teil ungenutzt in Abwasserkanäle«, beschreibt Karl Ochsner. Das Abwasser weist ganzjährig relativ hohe Temperaturen auf und kann, wie die Abwasserwärmenutzungsanlage in Amstetten zeigt, Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad erreichen. Ein enormes Energiepotenzial, das bislang brachliegt, jedoch Haushalte, Betriebe, öffentliche Einrichtungen und ganze Stadtteile versorgen könnte. Dabei ist ungereinigtes wie auch gereinigtes Abwasser nutzbar. Viele Abwasser-Wärme-Anlagen sind in der Schweiz, in Skandinavien und in Deutschland in Betrieb. Die Projekte laufen teilweise bereits seit über 30 Jahren. In Österreich könnten mit dieser Energie zwölf Prozent aller Haushalte im Winter beheizt werden. Dies wäre ein gewaltiger Schritt zur Erreichung der heimischen energiepolitischen Zielsetzungen.

Auf dem Weg

Derzeit liegt die Jahresarbeitszahl (JAZ, Quotient aus Wärmeabgabe und aufgenommener elektrischer Energie bei Ganzjahresbetrieb bzw Heizperiode) zwischen 3,5 und 4,0. Damit gibt sich die Wärmepumpenbranche nicht zufrieden. »Es gibt sehr gute Projekte, national wie international. In der Schweiz wurde vor kurzem eine Niederhub-Turbowärmepumpe mit einer JAZ von 6 entwickelt. In Österreich forscht außeruniversitär das AIT an dieser Thematik, universitär die Johannes Kepler Uni, die technischen Universitäten Graz, Innsbruck und Wien. Die meiste Forschungsleistung erfolgt aber in den Betrieben selbst«, berichtet Kopatsch.

Cash für Thermik und Aero

Die Umstellung des Wärmeerzeugungssystems auf natürliche Quellen zahlt sich aus. Von Bund, Ländern und Gemeinden gibt es unterschiedliche Programme, die den Einbau einer Wärmepumpe fördern. Auch einige Energieversorger bieten Zuschüsse und vergünstigte Wärmepumpentarife. Förderungsfähige Wärmeerzeugungssysteme umfassen laut Lebensministerium Solarkollektoren, Holzzentralheizungsgeräte und Wärmepumpen. Die Förderung inklusive möglicher Zuschläge wird in Form eines einmaligen, nicht rückzahlbaren Investitionskostenzuschusses vergeben. Die Länder unterstützen im Rahmen der Wohnbauförderungen. Umgehend kommt Kritik von Wolfgang Wernisch, IDM Energiesysteme. »Die Förderungen sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. Eine Vereinheitlichung wäre sehr hilfreich und wünschenswert.« Generell ist die Förderlandschaft in Österreich divers gestaltet. Unterstützung gibt es z.B. auch im Rahmen des Sanierungsschecks 2013, allerdings legt der Bund andere Förderungskriterien fest als die Länder. Es gilt der COP, Coefficient of Performance. »Der COP ist ein Gütekriterium und stellt den optimalen Betriebspunkt dar, ähnlich dem Normverbrauch eines Autos. Er erlaubt keine energetische Bewertung der Gesamtanlage. Diese Sichtweise ist für die gesamte Branche schwierig und für den Endkunden nicht nachvollziehbar«, bemängelt Kopatsch. »Wir haben schon mehrmals gleiche Förderbedingungen für ganz Österreich eingefordert. Aber das ist kein leichtes Unterfangen«.

Quelle: OCHSNER Wärmepumpen/EnergieSchweiz für Infrastrukturanlagen

How to resolve AdBlock issue?

How to resolve AdBlock issue?