In der öffentlichen Wahrnehmung hat es der Baustoff Beton nicht immer leicht. Vorurteile und Unwissenheit sorgen für ein schlechtes Image. Das beginnt wie so oft schon bei der Sprache. Warum Beton vor allem als Synonym für Negatives verwendet wird, hat sich der Soziologe und Kulturanthropologe Roland Girtler genauer angesehen.

Die Ressource Boden zu schonen, ist heute ein Gebot der Stunde. »Nachverdichtung und in die Höhe bauen werden weiter an Bedeutung gewinnen, denn der Boden ist wertvoll und das Bewusstsein ist nun endlich da, dass der Wald und die grüne Wiese geschützt werden müssen«, sagt auch Sebastian Spaun, Geschäftsführer der Vereinigung der österreichischen Zementindustrie VÖZ. Spaun weiß aber auch, dass gerade im Zusammenhang mit Bodenverbrauch und Versiegelung der Baustoff Beton nicht allzu gut wegkommt, gilt »zubetonieren« doch fast schon als Synonym für den fahrlässigen Bodenverbrauch. Aber auch in vielen anderen Redewendungen haben Zement und Beton einen festen Platz und sind in der Regel negativ konnotiert. Warum das so ist, wollte die VÖZ von Roland Girtler, Soziologe und Kulturanthropologe an der Universität Wien wissen. Girtler beschäftigte sich intensiv mit der Herkunft des Wortes Beton und präsentierte überraschende Ergebnisse.

Plakative Slogans

Wenn man den Begriff »Beton« googelt, erhält man über 200 Millionen Treffer. Die Ergebnisse reichen von betont über betonen bis zu Ziehbeton. Häufig wird Beton als Synonym für etwas Negatives verwendet, da liest man von »Die Opposition betonierte den Bürgermeister«, »eine einzementierte Meinung haben«, »Betonköpfe« oder auch »Das Land wird zubetoniert«. »In meiner Jugend sagte man ›Ich betonier Dir eine‹, ›Die Fußballmannschaft steht da wie Beton‹ oder auch ›Ich verpass Dir Betonpatscherl und dann hau ich Dich in den Donaukanal‹. Diese Redewendungen drücken Bedrohung oder Macht aus. So wie auch das heute oft verwendete ›Zubetonieren‹ im Zusammenhang mit der Zersiedelung und dem Bodenverbrauch«, erklärt Girtler.

Dass keine der Aussagen der sprachwissenschaftlichen Wahrheit entspricht, spiele keine Rolle, denn »es geht um plakative Slogans, die mit Hilfe von Beton getroffen werden«, erklärt Girtler. »Das ist gewollt so und das kommt gut an.« Dass der Umgang mit dem Begriff Beton – ob als Substantiv, als Verb oder als Adjektiv gebraucht – so lässig gehandhabt wird, ist für Girtler als Soziologe und begeisterter Sprachphilosoph höchst spannend.

»Eine Fußballmannschaft rührt Beton an.« Beton ist auch in Redewendungen und Sprachbildern allgegenwärtig.

Zur Erklärung muss Girtler weit in der Geschichte zurückgehen. »Wir müssen bei den Römern, ›opus caementicium‹, dem sogenannten römischen Beton anfangen. Seit dem dritten Jahrhundert vor Christus bauten die Römer mit einer betonähnlichen Substanz. Sogar Zuschlagsstoffe kannten die klugen Römer, womit sie einen wasserdichten Estrichmörtel erzeugten. Der Stein, in der Folge der Industrialisierung dann der Beton, steht für Massivität, Stabilität, Langlebigkeit und Robustheit. Für Beton braucht man Zement. Zement war und ist ein bedeutender Kulturgegenstand, ein epochales Ereignis im Entstehen der römischen Baukultur«, so Girtler.

Emotionale Reaktionen

Die negative Verwendung des Wortes Beton oder auch Zement erklärt Girtler so: »Sobald subjektiv empfunden wird, dass von einem Material zu viel eingesetzt wird, wettern Menschen dagegen. Das hat auch viel mit Emotionen zu tun.« Für Girtler ist das Wichtigste der Mensch und dass dieser geachtet und respektiert wird. Baumaterialien spielen eine wichtige Rolle beim Verstehen der Menschen. »Alle Materialien haben ihre Berechtigung, wenn sie richtig eingesetzt werden – so wie alle Menschen ihre Daseinsberechtigung haben, egal woher sie kommen«, so Girtler.

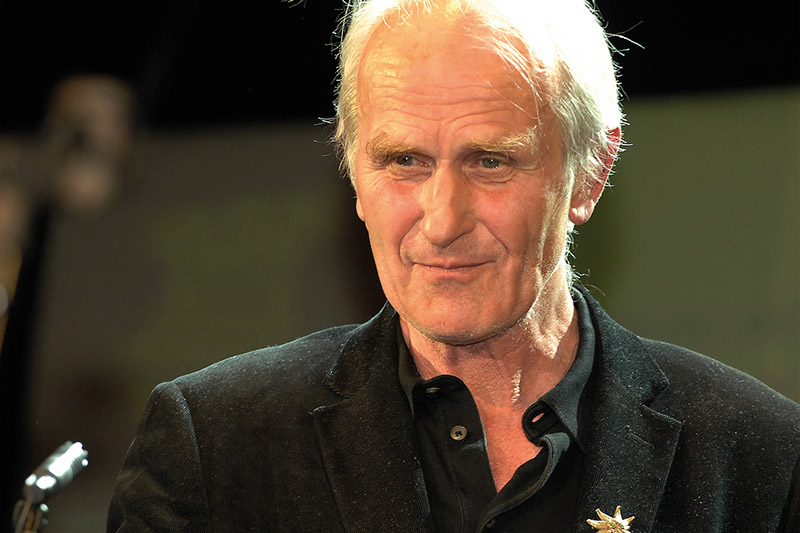

»Der Stein, in der Folge der Industrialisierung dann der Beton, steht für Massivität, Stabilität, Langlebigkeit und Robustheit«, sagt der Soziologe und Kulturanthropologe Roland Girtler. (Bild: Girtler privat)

In Altaussee zum Beispiel, Girtlers zweiter Heimat, wurden Häuser aus Holz gebaut, aber ihr Fundament war immer aus Stein oder später aus Zement und Beton. Girtler erläutert: »Das ist weder gut noch schlecht, das ist die Baukultur der Menschen in Altaussee, wo es viel Holz gab, aber auch das Bewusstsein, dass jedes Gebäude ein beständiges Fundament benötigt. Das ist doch betont gut, Beton tut offensichtlich gut, sorgt für eine Jahrhunderte haltende, stabile Grundlage – also ist Beton doch eigentlich gut«, so Girtler in seiner abschließenden Analyse.

How to resolve AdBlock issue?

How to resolve AdBlock issue?