Optimierungs- und Einsparungspotenzial zu entdecken, ist das Ziel vieler Forschungsvorhaben an österreichischen Institutionen und Hochschulen. Gerade im Bau- bzw. Immobilienwesen ist das Erforschen von neuen Techniken, Materialien oder Prozessen, die einen Mehrwert für den unternehmerischen Alltag bringen, wesentlich. Die heimischen Institutionen sind dabei sehr kreativ. Der Bau & Immobilien Report bringt einen Überblick über aktuelle Forschungsprojekte.

Optimierte Gebäudekühlung

Natürliche Nachtlüftung und tageslichtoptimierte Verschattung haben vor allem in Kombination ein hohes Potenzial, Gebäude energieeffizient zu kühlen. Entsprechende Maßnahmen werden aktuell jedoch meist nur manuell gesteuert und damit nicht optimal genutzt. Ziel des Forschungsprojektes CoolAIR der Donau Uni Krems ist die Entwicklung einer automatisierten und selbstlernenden Lösung, die dieses Kühlpotenzial voll ausschöpft und so eine Alternative zu Klimageräten bietet. Ein neuartiger Ansatz des Projektes ist, dass ein Modell entwickelt wird, das ohne vorhergehende Simulation und ohne Engineering-Aufwand in der Installation nach dem Plug & Play-Prinzip abläuft.

Die Lüftung wird dabei lediglich durch die Nutzung und teilweise Automatisierung bereits vorhandener Lüftungsöffnungen (Fenster, Brandrauchentlüftungen, Türschlitze, etc.) gewährleistet. Neuartig ist auch, dass die Regelstrategien auf Raumebene heruntergebrochen werden und dass sich das Raummodell an spezifische Bedingungen wie lokal auftretende Wärmeinseleffekte, individuelle Raumgeometrien und unterschiedliche bauphysikalische Eigenschaften des Gebäudes automatisch und selbstlernend anpasst. Dadurch ist das System aber auch für die nachträgliche Ausstattung von Bestandsgebäuden bis zu historischen Gebäuden geeignet. Bislang waren in solchen Gebäuden andere Kühlstrategien aufgrund massiver Eingriffe in die Bausubstanz oft nur schwierig bis gar nicht umsetzbar. Der entwickelte Regelalgorithmus wird diesen Sommer an einem Living-Lab der Donau-Universität getestet.

Projekt: CoolAIR – Prädiktiv geregelte passive Gebäudekühlung mittels natürlicher Nachtlüftung und tageslichtoptimierter Verschattung

Kurzbeschreibung: CoolAIR ist eine automatisierte und selbstlernende Lösung, die das Kühlpotenzial eines Gebäudes mithilfe vorhandener Ressourcen voll ausschöpft und so eine Alternative zu Klimageräten bieten soll.

Forschungsstelle: Donau Uni Krems, Department für Bauen und Umwelt – Zentrum für Bauklimatik und Gebäudetechnik

Projektzeitraum: 01.01.2018–30.06.2020

Digitaler Zwilling hilft bei Fehlererkennung

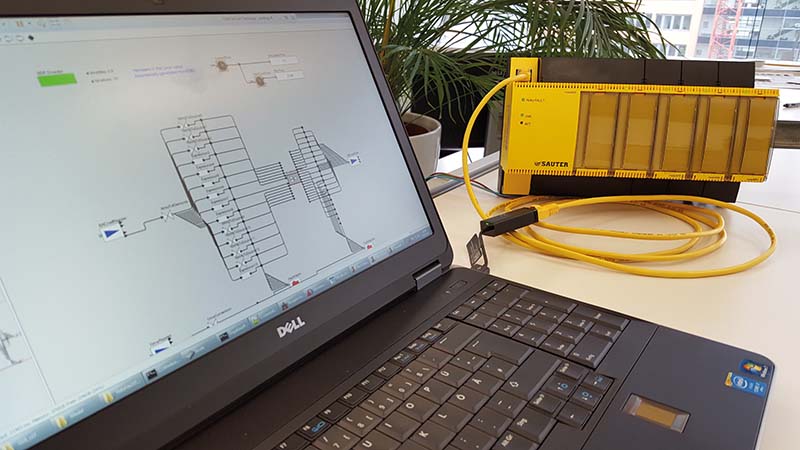

In der Softwaretechnik ist es seit langem üblich, dass Software während der Entwicklung ausgiebig getestet wird. Genau diese Möglichkeit bietet der digitale Prüfstand des AIT Anwendern der Technischen Gebäudeausrüstung und der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Da Gebäude immer komplexer werden, ist es notwendig, die Entwicklungen in den einzelnen Schritten zu testen, um Fehler frühzeitig zu beheben. Die Gebäudetechnik und Regelungstechnik bekommen eine immer wichtigere Rolle in der Planung und Errichtung von Gebäuden.

Moderne Gebäude sollen immer höhere Anforderungen an Komfort und Energieeffizienz erfüllen und dabei gleichzeitig mehr technische Systeme in Einklang bringen. Die Zusammenführung dieser Systeme im Betrieb erfolgt in der Gebäuderegelung, die somit an Komplexität zunimmt. Um die Qualität der Regelungstechnik prüfen und gewährleisten zu können, bietet das Center for Energy des AIT mithilfe des digitalen Prüfstandes für Gebäude Unterstützung an. Dabei werden die Gebäuderegler vorab getestet und allfällige Fehler schon im Vorfeld korrigiert. Außerdem kann der Anlagenbetrieb optimiert werden, indem die Regelparameter feinjustiert werden.

Projekt: Digitaler Prüfstand

Kurzbeschreibung: Gebäude werden immer komplexer, daher ist es notwendig, die technischen Entwicklungen zu testen, um Fehler in der Konstruktion frühzeitig zu beheben. Das Projekt testet Gebäuderegler schon vorab mittels Simulation.

Forschungsstelle: Austrian Institute of Technology (AIT)

Projektzeitraum: laufend

Dünnes Glas für Gebäudeteile

Glas, das nicht viel dicker ist als ein Blatt Papier, soll in Zukunft für Stützen, Träger, Fassaden oder Wandverkleidungen im Innenbereich eingesetzt werden. Dieses sogenannte Dünnglas kommt bereits bei vielen Technologien des Alltags zum Einsatz, etwa bei Bildschirmen von Laptops, Tablets oder Smartphones. Die Anwendung im konstruktiven Ingenieurbau ist hingegen neu. So können künftig Fassaden aus Dünnglas z.B. beweglich sein und sich damit der Umwelt anpassen.

Darüber hinaus werden die Formen aus ebenen Dünnglasplatten ausgeschnitten, die billiger und umweltschonender produziert werden können als gebogenes oder voluminöses Glas. Um den praktischen Einsatz von Dünnglas in Konstruktionen zu testen, entwickelt das Josef Ressel Zentrum neuartige Prüfszenarien für die Bestimmung der Biegezugfestigkeit von Dünnglas. Bislang gab es den sogenannten Doppelring-Biegezugversuch: Das Glas wird auf einen Stützring aufgelagert und die Kraft über den Lastring in das Glas eingeleitet – bis es bricht. Aus der gemessenen Kraft wird anschließend die Biegezugfestigkeit ermittelt. Nun wurde diese Versuchsreihe zum »Druckkissen-Biegezugversuch« umgewandelt: Hier ersetzt ein Druckkissen aus weichem Elastomer oder Silikon den Lastring. So kann eine konstante Spannungsverteilung im Bereich unter dem Druckkissen erzielt werden, um die Versagenswahrscheinlichkeit zu bestimmen.

Projekt: Dünnglastechnologie für Anwendungen im Bauwesen

Kurzbeschreibung: Flexibles Glas (Dünnglas), das bisher z.B. bei Smartphone-Screens eingesetzt wird, soll in Zukunft für Stützen,

Träger, Fassaden oder Wandverkleidungen im konstruktiven Ingenieurbau eingesetzt werden. Mithilfe neuer Prüfszenarien soll die Biegezugfestigkeit von Dünnglas festgestellt werden.

Forschungsstelle: Josef Ressel Zentrum – FH Joanneum/Graz

Projektzeitraum: 2016–2021

Passender Beton zur Tragwerksertüchtigung

Besonders bei nutzungsbedingten Bauwerksschäden oder Umnutzungen spielt die Tragwerksertüchtigung eine große Rolle. Darunter wird vor allem die nachträgliche strukturelle Verstärkung von Bauteilen aus Beton verstanden, die umweltschonender ist als ein kompletter Abriss und Neubau. Als materialgerechte Verstärkungstechnik wird die Applikation von – auf die jeweilige Situation abgestimmten – Hochleistungsbetonen mit modernen Bewehrungsformen wie Faser- und nichtmetallischen Textilbewehrungen untersucht, die Vorteile für nachhaltige Bauteilverstärkungen bieten. Bislang wurden in Laborversuchen zum Thema Tragwerksverstärkung reale Belastungsgeschichten oder Vorschädigungen (z.B. durch jahrelange Verkehrsbelastung) wenig erfasst.

In diesem Projekt sollen Vorbelastungen vor bzw. unmittelbare Lasteinwirkungen während der Applikation der Verstärkung am Bauteil berücksichtigt und in ihrer Wirkung evaluiert werden. Neben dem wechselseitigen strukturellen Zusammenwirken der Betone unterschiedlichen Alters in Bezug auf erreichbare Steigerungen der Tragfähigkeit wird dem Verhalten auf Gebrauchslastniveau, speziell dem Thema Rissbildung, besondere Beachtung geschenkt. Ziel ist, für zu untersuchende übliche Beanspruchungssituationen (Biegedruck, Biegezug, Querkraft, Druck) effiziente Kombinationen hochwertiger Beton- und Bewehrungsmaterialien zu definieren, Empfehlungen zur Bemessung und Ausführung zu geben und einen Beitrag zu ressourcenschonenden Bauweisen zu liefern.

Projekt: Con Fit – Performanceorientierter Einsatz faser- und textilbewehrter hochfester Betone zur strukturellen Tragwerksertüchtigung

Kurzbeschreibung: Tragwerksertüchtigung spielt vor allem bei Gebäudesanierungen eine große Rolle. Im Rahmen des Projektes werden Bewehrungsformen wie Faser- und nichtmetallische Textilbewehrungen untersucht, die Vorteile für nachhaltige Bauteilverstärkungen bieten.

Forschungsstelle: FH Kärnten, Studiengang Bauingenieurwesen – Professur für Beton- und Stahlbau

Forschungszeitraum: 01.10.2018–30.09.2023

Ressourcenschonung durch verbesserte Tunnelrohre

Eine Tunnelröhre muss stabil und belastbar sein, gleichzeitig möchte man mit möglichst wenig Material auskommen. Entscheidend ist, wie die Kraft von einem Betonelement, dem sogenannten Tübbing, auf das andere weitergegeben wird. Die Tübbinge sind an den Rändern abgeschrägt, um Abplatzungen an den Kanten zu vermeiden. Das verkleinert allerdings die Fläche, auf der die Tübbinge einander berühren. Wenn die Kräfte über eine kleinere Fläche abgeleitet werden, steigt die mechanische Spannung, die Bauelemente werden stärker belastet.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen: Man kann einfach den gesamten Tübbingring dicker und massiver gestalten, damit auch die verkleinerte Querschnittsfläche immer noch groß genug ist, doch dann wird die Gesamtkonstruktion schwerer und teurer. Oder man verstärkt die Fugen mit Metall. Das kostet allerdings viel Geld, das Metall befindet sich direkt an der Oberfläche der Konstruktion, wodurch es zu Korrosion kommen kann

Am Institut für Tragkonstruktionen der TU Wien wurde nun eine neue Tunnelbautechnik patentiert, die mehrere Probleme gleichzeitig lösen kann: Sie ermöglicht ressourcenschonenden Tunnelbau, sorgt für langfristig haltbare Strukturen, vermindert Schwierigkeiten mit Korrosion und möglichen Brandschäden. Dafür wird in den Beton der Tübbinge ein Bewehrungsstab aus Metall eingebaut. Er reicht bis zur Querschnittsfläche, wo der Tübbing auf dem Nachbartübbing aufliegt. So kommt jeder Bewehrungsstab in direkten Kontakt mit dem nächsten, ein Teil der Kräfte wird von den Metallstäben aufgenommen. Die Bewehrungsstäbe liegen vollständig innerhalb des Tübbingrings, daher besteht keine Korrosionsgefahr.

Kurzbeschreibung: Spezielle Bewehrungen aus Metall erhöhen die Stabilität einzelner Tunnelröhrenelemente. Damit können Ressourcen geschont und Korrosion vermindert werden.

Forschungsstelle: Institut für Tragkonstruktionen der TU Wien

How to resolve AdBlock issue?

How to resolve AdBlock issue?